PCパーツジャンキーの日記

たまにエンコード、自作PC

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

思った以上にサクッと始められてしまったmbedですが、トラ技おまけのmbedボードだとピン数も少ないしやっぱりちゃんとしたmbedボードが欲しいなーと思ってました。

しかし純正のNXPボードはけっこういいお値段なので、どうしたものかと思っていたところ

STマイクロのSTM32シリーズがかなりお安いということが判明。これにすることにしました。

このシリーズもいくつかあるんですが、今回はFlash容量が多いのとARMコアが上位のF401REにすることに。

ネット通販で買ってもいいんですが、秋葉原でも1500円前後で売ってるので実際に買いに行っちゃいました。

さっそくLチカしてACM1602NIの動作確認・・・と思ったらここで落とし穴が。

なんとACM1602NIが動きません。

画面は「■■■■■■■■」のまま、うんともすんとも言わない状態に。

ピン番号?と思って何度も確認したのですが「PB_8,PB_9」で合ってるようですし、プルアップ抵抗も入れたしI2Cの速度も400kHzに指定してみるもダメ。

で、調べてみたところどうやらライブラリの記述でSTM32 F401REには対応できてないようです。

これはライブラリを編集するしかないですかね・・・。

ただ、自分はC言語はある程度わかってもC++はほぼ触ったことがないのでちょっとそこが不安なんですよね・・・。

あとこれだとI2Cデバイスの動作確認ができてない状態なのでちょっとセンサ系とかで動作確認だけはしておきたいと思います。

データはUARTで吐けばいいんですが、シリアルもまだチェックしてないという・・・まだまだやることは多そうです。

しかし純正のNXPボードはけっこういいお値段なので、どうしたものかと思っていたところ

STマイクロのSTM32シリーズがかなりお安いということが判明。これにすることにしました。

このシリーズもいくつかあるんですが、今回はFlash容量が多いのとARMコアが上位のF401REにすることに。

ネット通販で買ってもいいんですが、秋葉原でも1500円前後で売ってるので実際に買いに行っちゃいました。

さっそくLチカしてACM1602NIの動作確認・・・と思ったらここで落とし穴が。

なんとACM1602NIが動きません。

画面は「■■■■■■■■」のまま、うんともすんとも言わない状態に。

ピン番号?と思って何度も確認したのですが「PB_8,PB_9」で合ってるようですし、プルアップ抵抗も入れたしI2Cの速度も400kHzに指定してみるもダメ。

で、調べてみたところどうやらライブラリの記述でSTM32 F401REには対応できてないようです。

これはライブラリを編集するしかないですかね・・・。

ただ、自分はC言語はある程度わかってもC++はほぼ触ったことがないのでちょっとそこが不安なんですよね・・・。

あとこれだとI2Cデバイスの動作確認ができてない状態なのでちょっとセンサ系とかで動作確認だけはしておきたいと思います。

データはUARTで吐けばいいんですが、シリアルもまだチェックしてないという・・・まだまだやることは多そうです。

PR

電子工作を始めて1年くらい・・・あんまりできることが多くなった感じはしませんが、それでも新しいことにチャレンジしてみようかなと思うようになりました。

新しいことって何かというと、ずばり「マイコン」です。

アナログ回路だけやっててもそれはそれで面白そうなんですが、でもやっぱりできることを広げるにはマイコンのスキルが必要だなとは思ってました。

しかし、実際にマイコンをやろうとするとけっこう必要なアイテムやスキルが多くて尻込みすること数回・・・トラ技の特集記事を参考に進めようとはしてみたものの、記事の例題以上のことになるとまったく手を出せずに投げ出していました。

しかしトラ技を読んでたらそんな自分にも使えそうなマイコンが紹介されてました。

それが「mbed」です!

「mbedとは何か?」というとプロトタイピングツールとして開発されたマイコンボードなんですが、開発環境はWeb上にあるんでインストール不要、ライブラリもmbed.orgで公開されているので自分で作らなくてもOKとなかなか手軽そうです。(詳しくはコチラ)

何よりトラ技におまけで付いてきたARMライタがそのまま使えるというのが大きかったです(笑)

というわけでさっそくトランジスタ技術2014年10月号に従ってLチカからI2Cデバイス接続までやってみたところ・・・。

あっさり動きました!

液晶はRaspberryPiにつなげようと思って買ってきたやつです。他にも秋月電子で買ってきた温湿度計も試してみましたがバッチリ動きました。

これくらい簡単にできるなら自分にもマイコン使えそうな気がしますね。

mbedはプロトタイピングツールという感じなので、他の「マイコン開発」とは違うところもあるんでしょうけど、学習とか試作ツールとしては十分かなと。

これでちょっと頑張ってみようかなと思います(笑)

新しいことって何かというと、ずばり「マイコン」です。

アナログ回路だけやっててもそれはそれで面白そうなんですが、でもやっぱりできることを広げるにはマイコンのスキルが必要だなとは思ってました。

しかし、実際にマイコンをやろうとするとけっこう必要なアイテムやスキルが多くて尻込みすること数回・・・トラ技の特集記事を参考に進めようとはしてみたものの、記事の例題以上のことになるとまったく手を出せずに投げ出していました。

しかしトラ技を読んでたらそんな自分にも使えそうなマイコンが紹介されてました。

それが「mbed」です!

「mbedとは何か?」というとプロトタイピングツールとして開発されたマイコンボードなんですが、開発環境はWeb上にあるんでインストール不要、ライブラリもmbed.orgで公開されているので自分で作らなくてもOKとなかなか手軽そうです。(詳しくはコチラ)

何よりトラ技におまけで付いてきたARMライタがそのまま使えるというのが大きかったです(笑)

というわけでさっそくトランジスタ技術2014年10月号に従ってLチカからI2Cデバイス接続までやってみたところ・・・。

あっさり動きました!

液晶はRaspberryPiにつなげようと思って買ってきたやつです。他にも秋月電子で買ってきた温湿度計も試してみましたがバッチリ動きました。

これくらい簡単にできるなら自分にもマイコン使えそうな気がしますね。

mbedはプロトタイピングツールという感じなので、他の「マイコン開発」とは違うところもあるんでしょうけど、学習とか試作ツールとしては十分かなと。

これでちょっと頑張ってみようかなと思います(笑)

やっとアンプ用ICが届いたので、さっそくヘッドホンアンプを制作してみました。

レシピなどはいつも通りの「武蔵野ブレッドボーダーズ」です。

買ったイヤホンジャックは足が並んで配置してあったので、そのままブレッドボードに挿すと端子がショートしてしまいます。

また、「武蔵野」のほうの作例では半固定抵抗を2つ使ってますが、自分は2連ボリュームを使うことにしました。

しかしどっちを使うにしても足の配置を工夫する必要があります。

ということで・・・。

こんな感じに足を延長してみました。

やはり「ブレッドボードを使って電子工作」をテーマにしていたのであまり半田ごてを使いたくはなかったのですが、かといってこのままではボードに刺さらなかったのでしかたなく。

しかしこれの接触がかなり悪いです・・・。

ボリューム部分はちょっと触ると音が出たり出なかったりで、イヤホンジャックもプラグの抜き差しをするたびに足がグニャっと曲がります。

ちゃんとやるなら、ユニバーサル基板などにはんだ付けしてそれをブレッドボードに挿すようにするのが一番バランスがいいと思います。

一応形になって音も出ましたが、なぜか出る音が「カラオケモード」のようにボーカルの音が消えたものになってしまっています。

怪しいのはジャックの端子の配列あたりですが・・・。

ん~、もうちょっと部品についてのお勉強が必要ですね。

レシピなどはいつも通りの「武蔵野ブレッドボーダーズ」です。

買ったイヤホンジャックは足が並んで配置してあったので、そのままブレッドボードに挿すと端子がショートしてしまいます。

また、「武蔵野」のほうの作例では半固定抵抗を2つ使ってますが、自分は2連ボリュームを使うことにしました。

しかしどっちを使うにしても足の配置を工夫する必要があります。

ということで・・・。

こんな感じに足を延長してみました。

やはり「ブレッドボードを使って電子工作」をテーマにしていたのであまり半田ごてを使いたくはなかったのですが、かといってこのままではボードに刺さらなかったのでしかたなく。

しかしこれの接触がかなり悪いです・・・。

ボリューム部分はちょっと触ると音が出たり出なかったりで、イヤホンジャックもプラグの抜き差しをするたびに足がグニャっと曲がります。

ちゃんとやるなら、ユニバーサル基板などにはんだ付けしてそれをブレッドボードに挿すようにするのが一番バランスがいいと思います。

一応形になって音も出ましたが、なぜか出る音が「カラオケモード」のようにボーカルの音が消えたものになってしまっています。

怪しいのはジャックの端子の配列あたりですが・・・。

ん~、もうちょっと部品についてのお勉強が必要ですね。

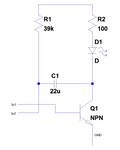

回路を書くためだけにLTSpiceをインストールしました。

LTSpiceなんて学部生以来です・・・しかしおかげでペイントとかで作るよりも簡単にできました。

まずは無安定マルチバイブレータを1段だけ抜き出したものです。

In1にとなりのIn2が繋がり、In2がとなりのin1に繋がるという形になっています。

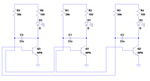

ということは、3段はこうなると思われます。

・・・多分(笑)

というわけで、さっそく回路を組んでみました。

ただしこの回路、かなり不安定です。

最初は3つのLEDが同時に発光してしまい、失敗かと思って何度も配線をやり直しました。しかしどうやらスイッチを入れるタイミングやコンデンサに残った電荷などの条件で動いたり動かなかったりするようです。何度もスイッチを入れたりしているときに動くようになりました。

動作は予定した動作と少し違うものになってしまいました。予定では左→中央→右とLEDが順番に発光していくはずだったんですが、なぜか発光が少しオーバーラップしてしまいました。写真でも左と右のLEDが発光してますが、これは発光がオーバーラップしているためです。

おそらくコンデンサとコンデンサに繋がっている抵抗の値が少しおかしいのではないかと思いますが・・・。

とりあえず動作したので良しとします。次はヘッドホンアンプです!

LTSpiceなんて学部生以来です・・・しかしおかげでペイントとかで作るよりも簡単にできました。

まずは無安定マルチバイブレータを1段だけ抜き出したものです。

In1にとなりのIn2が繋がり、In2がとなりのin1に繋がるという形になっています。

ということは、3段はこうなると思われます。

・・・多分(笑)

というわけで、さっそく回路を組んでみました。

ただしこの回路、かなり不安定です。

最初は3つのLEDが同時に発光してしまい、失敗かと思って何度も配線をやり直しました。しかしどうやらスイッチを入れるタイミングやコンデンサに残った電荷などの条件で動いたり動かなかったりするようです。何度もスイッチを入れたりしているときに動くようになりました。

動作は予定した動作と少し違うものになってしまいました。予定では左→中央→右とLEDが順番に発光していくはずだったんですが、なぜか発光が少しオーバーラップしてしまいました。写真でも左と右のLEDが発光してますが、これは発光がオーバーラップしているためです。

おそらくコンデンサとコンデンサに繋がっている抵抗の値が少しおかしいのではないかと思いますが・・・。

とりあえず動作したので良しとします。次はヘッドホンアンプです!

今日も今日とて秋葉原に電子パーツの買出しです。

今回は、前に作った無安定マルチバイブレータを2段から3段にする改造と、武蔵野ブレッドボーダーズの「ヘッドフォン・アンプを作ろう」で必要なパーツを買ってきました。

無安定マルチバイブレータについては前回と同じパーツを買っておけばいいんですが、ヘッドホンアンプは初めて。いつものマルツに行ってみるものの、今回必要となる「LM4881」のICは売り切れでした。

仕方が無いので代わりに秋月で写真のアンプを買ってきました。どうやって使うのかわかってないのに買ってしまうという、かなりの賭けに出てみました(笑)

LM4881はネット通販でゲットできそうです。それまでのつなぎとして、これで遊んでみようと思います。

まずは無安定マルチバイブレータの回路を考えるところからですね。